電子写真技術(Electrophotography, EP)と聞いて、「もう時代遅れじゃない?」と思う人もいるかもしれません。コピー機やレーザープリンターの需要が落ち込む中、「EP技術はオワコン」なんて声も聞こえてきます。

でも、本当にそうでしょうか? 実は、EP技術者の活躍の場はむしろ拡大しているのです。

電子写真技術は進化し続ける!

「プリンター市場は成熟した」と言われますが、本当にそうでしょうか? 確かに、オフィス向けプリンター市場は成長が鈍化し、ペーパーレス化が進んでいます。しかし、電子写真技術は依然として進化し続けています。

例えば、次世代の環境対応トナーやエネルギー効率の向上など、新たな技術革新が次々と生まれています。特に、環境負荷を低減するためのバイオ由来トナーやリサイクル可能な感光体の開発は、業界のトレンドになっています。

さらに、AIやデジタル技術との融合が進み、プリンターの役割そのものが変わろうとしています。これまでの「単なる印刷機」ではなく、スマートなデジタルファクトリーの一部として機能する可能性もあります。

技術を“機能”で分解すると未来が見える?

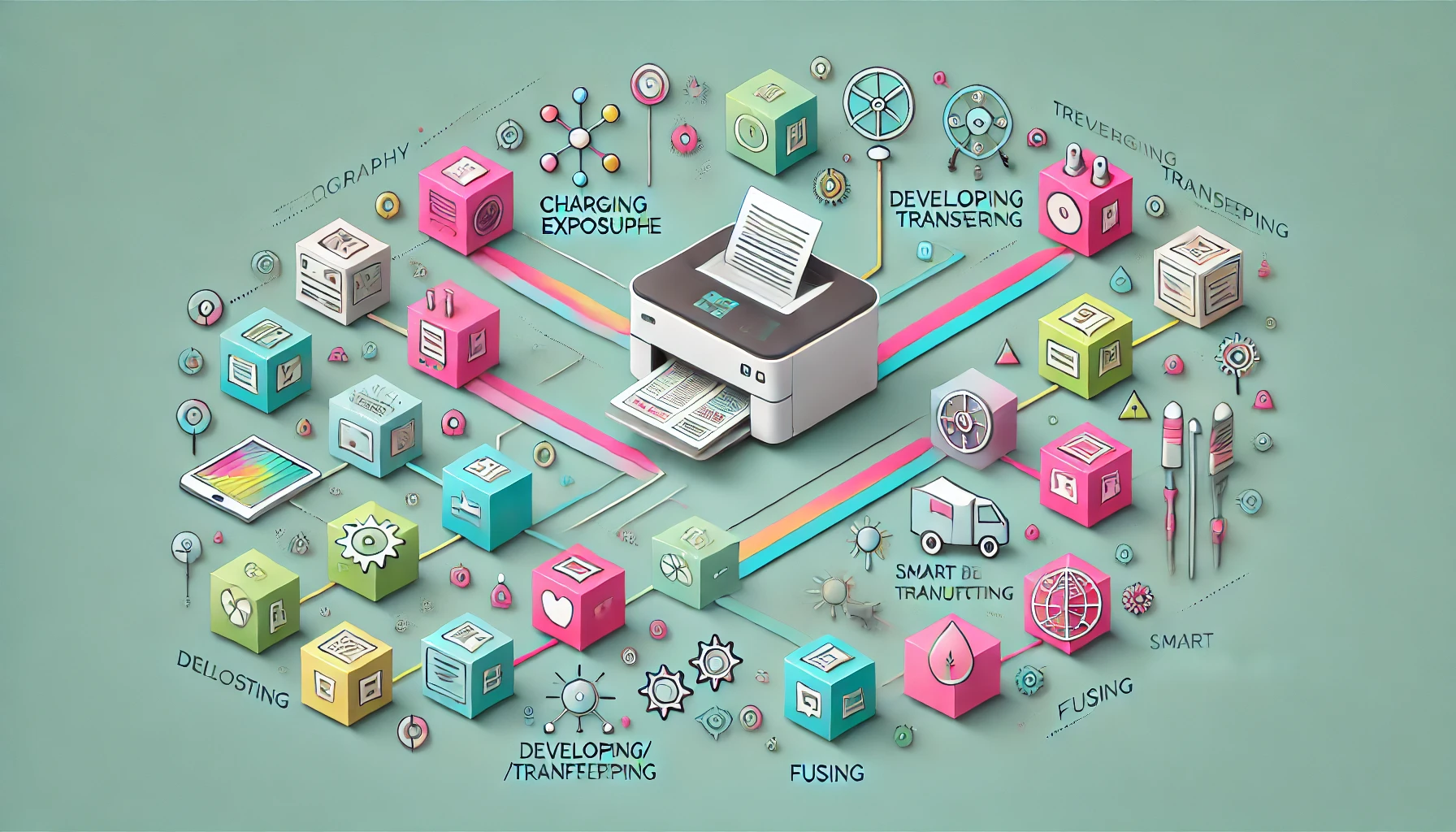

電子写真技術をそのまま「プリンター技術」として捉えると、活用の幅は限定されがちです。でも、この技術を機能ベースで分解してみたらどうでしょうか?

たとえば:

- 帯電技術 → 静電吸着、粒子搬送、静電操作技術としてロボティクスやセンサ分野に応用可能

- 露光技術 → 画像処理、フォトリソグラフィ、医療画像、バイオ計測などへの転用

- 現像・転写 → 粉体コントロール、微粒子塗布、機能性インクや薬剤散布技術への応用

- 定着 → 熱制御、高速加熱、精密な熱加工技術として電子部品や医療材料加工に

このように、電子写真技術を「〇〇技術」と一段抽象化して見直せば、異分野への転用の可能性が一気に広がります。

未来を切り開くEP技術者の次のステージは?

電子写真のコア技術が汎用性を持つとわかれば、技術者の選択肢も広がります。これからは「プリンター業界」だけではなく、「機能ベースで社会課題を解決する場」に活躍の場を広げるべき時代です。以下のような新ステージが、次なる挑戦領域となり得ます。

1. ハードウェア×ソフトウェア統合の次世代製造業

AIやセンシングと連動したプリンティング制御は、もはや“印刷”にとどまりません。製造ラインの一部として自律的に最適化される加工ユニットという位置づけが現実味を帯びてきています。ここでは、EP技術者のセンサー活用・制御系スキルが鍵となります。

2. 医療・バイオ×微細加工の融合領域

例えば、帯電や粉体塗布、定着といった技術は、ドラッグデリバリー用マイクロ粒子の設計や細胞スキャフォールドの構築などに応用可能です。

これらの応用は、医療とエンジニアリングの橋渡し役として、EP技術者が新たな価値を提供できる可能性を示しています。

3. 環境技術としての再定義

これからの技術者には、「作る」ことと同時に「守る」ことも求められます。帯電や熱制御の技術は、フィルター技術や環境モニタリング装置への応用が期待されています。EP技術が“グリーンテック”に進化する日も遠くないかもしれません。

未来のEP技術者に求められるものとは?

- 抽象化力と翻訳力:「これは何技術か?」と再定義し、他分野の課題に置き換えるスキル。

- コラボ力:異業種・異分野と組むことで、これまでにない価値を創出。

- 越境するマインドセット:技術の“常識”を超え、新たなフィールドを自ら拓く覚悟。

オワコンどころか、クロスオーバーの主役へ?

「電子写真技術=印刷技術」という固定観念を脱ぎ捨てれば、そこにはまだまだ開拓されていない領域が広がっています。

では、あなた自身の技術、いまどんな枠組みの中に閉じ込められていませんか?

“オワコン”という言葉で自分の技術を終わらせないために、どんな一歩を踏み出せるでしょうか?